近年はスマートフォンのカメラが主流になってきています。

ですが写真はこだわったカメラにしか表現できない魅力がありますよね。

いざこだわって写真を撮ろうと思っても「どんなカメラを使うべきか?」とふと立ち止まることもあるはず。

カメラの選択で迷うのが一眼レフカメラとミラーレスカメラ、どちらがいいのか。

両方とも一長一短あり種類も豊富なために、慣れていないとなかなか決め切れませんよね…。

今回はこの2つの違いを細かく解説し、代表ブランドのおすすめ機種をご紹介します!

カメラをこれから始めたい方も、慣れた方も必見です!

※注意点

この記事はかなり長いです…。

前半でカメラに関してのちょっとコアなお話、中盤でブランドやカメラ紹介、後半は単語時点のような構成になっています。

そのため気になる箇所があれば目次から飛んで見てみて下さい。

この記事がわずかでもカメラを楽しむきっかけになれば幸いです。

画像出典:http://www.hasselblad.com/

目次

- 1 デジタル一眼レフカメラとミラーレスカメラ、どっちを選べば良いの?

- 2 デジタル一眼レフカメラって何??

- 3 一眼レフカメラの選び方

- 4 ミラーレスカメラって何??

- 5 ミラーレスカメラの選び方

- 6 画質とお値段を左右するイメージセンサーって何??

- 7 ブランド別おすすめデジタル一眼カメラ紹介

- 7-1 Canon(キヤノン)

- 7-1-1 Canonのカメラの特徴

- 7-1-2 オススメのCanonのカメラ

- 7-1-2-1 【EOS 8000D】

- 7-1-2-2 【EOS Kiss X8i】

- 7-1-2-3 【EOS Kiss X7】

- 7-2 Nikon(ニコン)

- 7-2-1 Nikonのカメラの特徴

- 7-2-2 オススメのNikonのカメラ

- 7-2-2-1 【D7200】

- 7-2-2-2 【D5500】

- 7-2-2-3 【D500】

- 7-2-2-4 【Nikon1 V3】

- 7-3 Sonny(ソニー)

- 7-3-1 SONYのカメラの特徴

- 7-3-2 オススメのSONYのカメラ

- 7-3-2-1 【α77Ⅱ】

- 7-3-2-2 【α6000シリーズ】

- 7-3-2-3 【α7Ⅱ】

- 7-4 Olympus(オリンパス)

- 7-4-1 OLYMPUSのカメラの特徴

- 7-4-2 オススメのOLYMPUSのカメラ

- 7-4-2-1 【E-M1】

- 7-4-2-2 【E-M5】

- 7-4-2-3 【M-P5】

- 7-5 PENTAX(ペンタックス)&RICOH(リコー)

- 7-5-1 PENTAXのカメラの特徴

- 7-5-2 オススメのPENTAXのカメラ

- 7-5-2-1 【K-S2】

- 7-5-2-2 【K-3Ⅱ】

- 7-5-2-3 【Q-S1】

- 7-6 Panasonic(パナソニック)

- 7-6-1 Panasonicのカメラの特徴

- 7-6-2 オススメのPanasonicのカメラ

- 7-6-2-1 【LUMIX G7】

- 7-6-2-2 【LUMIX GH4】

- 7-6-2-3 【LUMIX GX8】

- 7-7 FUJIFILM(富士フィルム)

- 7-7-1 FUJIFILMのカメラの特徴

- 7-7-2 オススメのFUJIFILMのカメラ

- 7-7-2-1 【X-T2】

- 7-7-2-2 【X-A3】

- 7-7-2-3 【X-T10】

- 7-7-2-4 【X-Pro2】

- 7-8 SIGMA(シグマ)

- 7-8-1 CIGMAのカメラの特徴

- 7-8-2 おすすめのCIGMAのカメラ

- 7-8-2-1 【sd Quattro】

- 8 ちょっとマニアック?な海外のカメラブランド

- 9 覚えておきたいデジタル一眼カメラの各部の名称

- 10 カメラでよく使われる専門用語一覧

- まとめ

1 デジタル一眼レフカメラとミラーレスカメラ、どっちを選べば良いの?

出典:kakaku.k-img.com

「カメラを始めたいけど、一眼レフとミラーレス、どっちを選ぶのが良いの?」

そんな風に思った時は使うシーンと、こだわりたいポイントに着目してみてください。

それぞれの簡単な特徴を記載します。

1-1 デジタル一眼レフカメラが向いている方

- カメラに任せるのではなく、自分で撮りたい写真をイメージして狙って撮影したい

- 画質や機能に重点を置きたい

- カメラやレンズ自体のサイズや重量は気にしない

- 動きものやスポーツを撮りたい

- 今後本格的にカメラを楽しみたい

1-2 ミラーレス一眼カメラが向いている方

- トイカメラ風やポップなカラーなど、難しい加工をしないでおしゃれな写真を撮りたい

- 専門的な設定をせず、気軽に綺麗な写真を撮りたい

- 軽さやサイズを重視し、日常や旅行などで手軽に持ち運びたい

- 静物(風景やスナップ)を主に撮りたい

- まずはカメラを始めたい

ざっくり大別するとこのようなパターンになります。

ご自身のこだわりポイントやライフスタイルと照らし合わせて、デジタル一眼レフカメラとミラーレス一眼カメラのどちらが良いかを検討してみてくださいね。

ここからは一眼レフカメラの特徴とミラーレスカメラの特徴について触れていきます。

2 デジタル一眼レフカメラって何??

出典:kakaku.k-img.com

本気で写真を撮りたいなら、光学ファインダーを搭載した一眼レフカメラをチョイスするのがおすすめです。

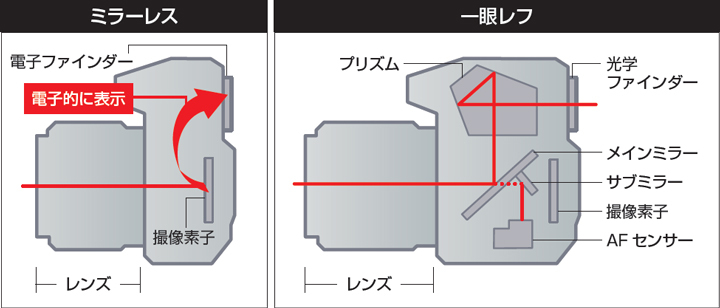

デジタル一眼レフカメラの「レフ」は「光を反射する」という意味の「レフレックス(reflex)」から用いられています。

その名の通り一眼レフには、レンズを通った光を光学ファインダーに導くためのミラーがあり、このミラーが、レンズを通過した光を上方に反射する仕組みになっています。

光を反射するミラーがカメラの中にあるため「レフ」と呼ばれているんです。

そしてこのミラーが開くのは、シャッターを切った瞬間だけ。

その瞬間に画像センサーに光が当たるような仕組みになっています。

このように、一眼レフカメラの構造はとても複雑。

出典:archives.jpn.org

さらに構造を説明すると、レンズから入った光は斜めに反射した主ミラーで2手に分かれます。

上下に90度曲げられた光は焦点版(ピントグラス)に像を結び、その像をペンタミラーで2回反射させて光学ファインダーに送り込みます。

一方、主ミラーを通過したもう1方の光はサブミラーで90度下側に曲げられ、AFセンサーに送られます。

AFは位相差検出という方式で行われており、高速なピント合わせが可能になります。

シャッターを切ると主ミラーが跳ね上がり、イメージセンサーに光を当てて写真を記録します。

ミラーレスカメラはこの主ミラーを省くことで「フランジバック」を省略し、カメラの厚みと高さを抑えてコンパクトにすることには成功したのですが、光学ファインダーとAFがありません。

2-1 一眼レフカメラの強み

一眼レフの強み、すなわちミラーレスカメラと大きく違う点をご紹介します。

2-1-1 光学ファインダー

出典:kakaku.k-img.com

光学ファインダーにはレンズが捉えた光がそのまま伝わっていきます。

モニターやEVFを使うミラーレスでは原理上、この光が届く速度はわずかに遅延しますが、一眼レフはそのタイムラグがありません。

一眼レフの方がシャッターチャンスには強いと言えます。

2-1-2 光学ファインダーのメリット・デメリット

一眼レフカメラに搭載されている光学ファインダーは、レンズを通してミラーに映った被写体を「実像」で見ることができるのがポイント。

直接被写体を見ているのでシャッターと対象物のタイムラグがなく、撮影したいタイミングをバッチリ抑えることができます。

そのことからデジタル一眼レフカメラは動くもの、スポーツ撮影などがメインになる場合に大活躍します。

一方で、ミラーが内蔵されているためにサイズが大きくなりがち。

カジュアルにカメラを持ち運びたい方には少し負担になってしまう可能性があります。

2-1-3 AF(オートフォーカス)

出典:kakaku.k-img.com

一眼レフの位相差AFセンサーは、被写体に素早くピントを合わせられるのが魅力的。

20年以上進化を続けてきた「動態予測アルゴリズム」の蓄積から、動く被写体の補足能力が極めて高いんです。

最新のミラーレスカメラもAF能力が向上してきていますが、まだまだ一眼レフカメラに軍配が上がります。

2-1-4 バッテリーの持続力

出典:kakaku.k-img.com

一眼レフカメラはバッテリー1つで1000枚以上撮影ができ、丸一日撮り歩いてもなかなかバッテリーが切れることはありません。

ミラーレスは一眼レフに比べて少し体力が落ちるため、長く撮り歩く場合は一眼レフカメラがおすすめです。

3 一眼レフカメラの選び方

一眼レフの強みは光学ファインダーとAFですが、入門編のモデルはコストダウンのために上位機種と大きく能力値に差がつきます。

その理由はファインダーやAFセンサーは高価な上に、性能を高めれば高めるほど小型化が難しくなるからなんです。

一眼レフの魅力を存分に味わうためにはエントリークラスではなく、ミドルクラス以上を選ぶと能力を存分に楽しめます。

将来フルサイズ機へステップアップする可能性があるなら、APS-C用レンズを扱えるニコンやペンタックスがおすすめです。

3-1 ファインダーはフルサイズ機が別格。しっかりチェックしよう

一眼レフのアイデンティであるファインダー。

良し悪しはマニュアルフォーカスでピントを合わせた時によくわかります。

ピントがしっかり掴める上質なファインダーは別格です。

しっかりスペックをチェックしましょう。

3-2 ファインダー材質

高級機はペンタプリズムですが、エントリー機はペンタミラーやペンタダハミラーで代用されています。

ペンタプリズムが採用されている機体に注目してみてください。

3-3 視野率は100%の機体を選ぼう

視野率が100%以下だとファインダーで見えていない周辺部が写真に写ってしまうんです。

構図をしっかりと狙った状態で撮影したいなら視野率100%の機体を選びましょう。

3-4 ファインダー倍率

1倍で肉眼で見える被写体の大きさとファインダー内の被写体の大きさが一致します。

しかしASP-C機はレンズと同じように「35mm判換算」の効果が働きます。

実際の大きさはファインダー比率÷1.5〜1.6。

計算をするとASP-C機は最高でも0.63倍。

エントリー機でも0.5倍と被写体が小さく見えてしまうんです。

フルサイズ機は最低でも0.7倍は確保されています。

3-5 AF測拠点の数と連射速度をチェックしよう

測拠点とはオートフォーカスでピントを合わせられる数のことを言います。

一眼レフのオートフォーカス機能はメーカーやカメラのグレードによって大きな差があり、9点のものから、17点、65点など差が大きく出ます。

さらに連射速度にも違いがあり毎秒ごとに4コマのものや7コマのもの、10コマのものがあったりと様々。

しっかり買う際にはチェックしましょう。

4 ミラーレスカメラって何??

出典:kakaku.k-img.com

デジタル一眼を買おうとするとき、一眼レフかミラーレスか迷いますよね…

初めての一眼カメラなら撮影を失敗しにくいミラーレスを選択するのもおすすめです。

理由は持ち運びやすさ、ピントの合わせやすさ、写真の色合いの調整のしやすさから。

ミラーレスの特徴は光学ファインダーとAFがない代わりにコンパクト化に成功している部分にあります。

一眼レフと反対にミラーレスカメラは、その名の通りデジタル一眼レフに付いているミラーが無いカメラをさします。

デジタル一眼レフカメラは内部にミラーがあるため、構造上サイズが大きくなってしまいがちですが、その弱点を解決したのが「ミラーレスカメラ」です。

一眼レフカメラが映像を直接光学ファインダーに映すのに対し、ミラーレスは電子的に映し出す、「電子ビューファインダー」を搭載しています。

出典:http://ccamera.net/

光を反射するミラーを取り除いたためにミラーレスと呼ばれているんですね。

ミラーを取り除いたことで使えなくなった光学ファインダー機能に代えて、コンパクトカメラのように液晶モニタをファインダー代わりにしたり、小さなモニタを組み込んで光学ファインダー代わりにした電子ビューファインダー(EVF)なども多くのミラーレスカメラに搭載されています。

この電子ビューファインダーと光学ファインダーは使い勝手ではあまり変わりませんが、光学ファインダーは写真になる前の「素の光」なのに対して電子ビューファインダーに写っているのはデジタル処理された後の画像です。

カメラで設定した写真の風合いや、明るさなどを常に見ながら写真を撮る楽しさもあれば、実際の光を感じながら撮影したいという楽しさもあります。

どのようにカメラを楽しみたいかで選択が分かれるところですが、手軽に加工したり、持ち運べたりする楽しさはミラーレスならではといえます。

手軽に持ち運べるので写真を撮る機会が増え、上達が早くなります。

4-1 ミラーレスカメラの強み

ミラーレスの強みはなんといっても使い勝手の良さ。

一眼レフとは異なる楽しみ方ができます。

4-1-1 コンパクトで持ち運びやすい!

出典:http://news.livedoor.com/article/detail/7413614/

一眼レフの最小クラス「Kiss X7」と、ミラーレスの最小クラス「LUMIX GM5」を比べてみると、

- Kiss X7…(W)116.8×(H)90.7×(D)69.4 重さ 370g

- LUMIX GM5…(W)98.5×(H)54.9×(D)30.4 重さ 173g

と、こんなに差があるんです。

日常で気軽にカメラを楽しみたい場合はミラーレスカメラの持ち運びやすさは魅力的です。

4-1-2 ピントを合わせやすい

出典:http://flowercamera.net/koneta-20160628/

ピント合わせはカメラにとって極めて重要な機能です。

一眼レフは構造上、中央部にしかオートフォーカスの測距点がありません。

ですがミラーレスカメラは画面のほぼ全域にピントを合わせられるという強みがあります。

物によっては一眼レフの4〜5倍ほども測拠点の数が違うんです。

しかも一眼レフより正確。

一度ピントを合わせてみると、違いに驚くはずです。

4-1-3 電子ファインダーで明るさや色合いを調節しやすい

出典:kakaku.k-img.com

ミラーレスで使われている電子ビューファインダーの最大の特徴は、写真の明るさや色合いなど、仕上がりイメージがシャッターを切る前に画面に表示されてわかること。

実際にどんな感じに撮れるのかをリアルタイムで見ながら撮影できるため、失敗することが少なくなります。

4-1-4 電子ファインダーのメリット・デメリット

電子ファインダーはカメラ背面の液晶画面をファインダー内で見ているような状態で撮影を行います。

そのため、見ている映像をそのまま写真として撮れます。

カラーや加工など、カメラ側で設定した内容がそのまま映像に反映されるので、カメラ初心者の方でも扱いやすく、写真をカスタマイズする楽しさを味わえます。

そしてミラーがないためカメラ本体が非常にコンパクトなのもポイント。

一方で電子的に処理をしているので、実像とのタイムラグが一瞬ですが発生してしまいます。

この電子ファインダーのタイムラグに関しては、タイムラグが大きいもの、少ないものがあるので機体ごとに調べてみてください。

光学ファインダーに比べると早く動くものを捉えるのは少し苦手と言えますが、最近のモデルは改善されてきているため、よほどこだわる方でなければ大きなストレスにはなりません。

5 ミラーレスカメラの選び方

コンパクトさが売りのミラーレスカメラですが、機能性が重視されているためにボタンやダイヤルなどのスムースな操作性がとっても重要。

また、予算が許すのであれば電子ファインダー付きの機体を選ぶことをお勧めします。

5-1 レンズを変えて使うなら一眼レフタイプを

ミラーレスカメラは一眼レフより小ぶりではありますが、望遠レンズなど取り付けるレンズによってはどうしても大きくなってしまいます。

レンズによって変化を楽しみたい方はしっかりとレンズを支えられる一眼レフタイプの機種を選びましょう。

ボディが小さいと大きなレンズが扱いにくく、グリップのバランスもとりにくくなります。

5-2 タッチAFや可動式背面モニターがあるモデルもおすすめ!

スマートフォンのようにタップした場所にピントを合わせてくれるタッチAFはデジタル一眼の世界に入ってきた入門者にはかなり便利な機能。

またローアングルやハイアングルの撮影がとっても楽になる可動式背面モニタ搭載の機種がおすすめです。

5-3 動き物をよく撮る方は像面位相差AFがおすすめ!

ミラーレスカメラにはコントラストAFというオートフォーカス方式を採用していますが、この機能は動体予測が難しいという属性を持っています。

ですが一部の機種には乗り物や動物などを撮影するのに適した像面位相差AFという機能が搭載されているんです。

AF追従連射を使えば速い動きのものもしっかり撮影できます。

6 画質とお値段を左右するイメージセンサーって何??

出典:kakaku.k-img.com

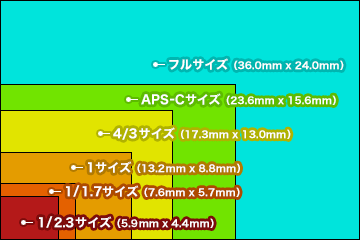

デジタルカメラはフィルムの代わりに光を電気信号に変換する「センサー」と呼ばれる部分があります。

センサーは撮像素子と呼ばれる半導体が集まって作られています。

この素子の面積が広くなればなるほど感度が高くなり、画質も向上します。

すなわち、カメラやレンズのサイズが大きくなり、お値段も上昇することになります。

また、センサーが大きいほどキレイな、一眼らしいボケ効果が得られますが、逆にセンサーが小さいとマクロ撮影に向いています。

大型センサーを使用するカメラでマクロ撮影をする場合、マクロレンズを用意しないといけません。

出典:kakaku.k-img.com

ここからはセンサーの種類をご紹介していきますが、このセンサーサイズはメーカーによって差があります。

特にAPS-Cに関しては異なることが多いために、気になる場合は実際の機種で確認してみることをおすすめします。

6-1 中判センサー(44×33mm)

フィルム1コマを超える大きさのセンサー。

ペンタックスの645D(初代モデル)と後継機種645Z ペンタックスはフルサイズを超える「中判」サイズの撮像素子を持つデジカメを搭載しています。

645Zの価格はボディのみで2016年末時点でなんと約80万円となっています。

一般的なカメラにこの中判が使われることはないので、「へーそんなのもあるんだー」ぐらいに思っていただいて大丈夫です。

6-2 フルサイズ35mmフィルムセンサー(36×24mm)

銀塩カメラが使っていた35mmのフィルム1枚と同じ面積のセンサーを意味します。

1コマの面積に等しいサイズの撮像素子をもつデジカメを「フルサイズモデル」と呼びますが、高価です。

全てにおいて最高画質ではありますが、手ブレに敏感です。

大判プリントしなければその実力を実感することは難しいでしょう。

6-3 APS-Cセンサー(23.6×15.8mm)

APS-Cの規格は本来23.4×16.7mmとされていますが、実際にはAPS-Cサイズと呼ばれている撮像素子の面積はまちまち。

EOS Kiss X50は約22.0×14.7mm、フジフィルムX100は23.6×15.8mmなどばらけており、同じメーカーでもモデルによって違ったりします。

そのため、見かけの画角も約1.5倍~1.6倍と微妙に違ってきています。

特徴としては高感度に強く、大伸ばしにも耐えることができます。

フルサイズに比べるとややボケ味が劣りますが、小型軽量でコストパフォーマンスも高い規格です。

6-4 フォーサーズ(4/3)センサー(17.3×13mm)

フォーサーズ用レンズはAPS-Cサイズ用レンズよりさらに焦点距離が短くなるため、背景をぼかすにはやや不利。

メリットとしては小型軽量な点、シャープな画質であることが挙げられますが、一眼らしいボケ味を出すのは少し難しいかもしれません。

ここから下の大きさのセンサーになると、一眼らしいボケ味ある撮影がどんどん困難になってきます。

6-5 1インチ(CXフォーマット)センサー (13.2×8.8mm)

フォーサーズよりさらに小さいですが、一般のコンパクト機の撮像素子よりはずっと大きいセンサーです。

特にソニー製の2000万画素1型CMOSは傑作と言われており、現在はパナソニックやキヤノンなどもこのセンサーを使ったレンズ一体型モデルを製作しています。

6-6 2/3型センサー(8.8×6.6mm)

今はなかなか見ないセンサーです。

以前は中型レンズ一体型カメラによく使われていました。

しばらく表舞台への登場はありませんでしたが、近年FUJIFILMのX-S1というレンズ一体型カメラに2/3型CMOSが搭載されたことで復活。

このX-S1では、面積が小さいことを逆手にとり、超ズーム比のレンズを組み込んだものの、画質は伸びず、このセンサーよりもはるかに性能の高いソニー製1型センサーの登場と同時に表舞台から姿を消しています。

6-7 1/1.7型センサー(7.6×5.7mm)

以前はこの1つ上に1/1.63型CCDが、この下に1/1.8型CCD、1/2型CCDなどもありました。

1/2型CCD時代は頑張っても200万画素がせいぜいだったために、対応できていましたが、ソニー製1型センサーの性能にはまったく太刀打ちできず、影を潜めていきました。

6-8 1/2.3型センサー(6.2×4.6mm)

実は現在でも小型機の主流となっているセンサーです。

最初の1/2.3型(1/2.33型)はシャープが開発し、2008年頃はほとんどのモデルに採用されるほどの人気ぶりを見せます。

かつてはこの下に1/2.5型(5.7×4.3mm)という小さなCCDもあり、2002~2004年の約2年間は主流でしたが、時代の移り変わりに合わせ少しずつニーズが少なくなっています。

7 ブランド別おすすめデジタル一眼カメラ紹介

ここからは信頼あるブランドと、おすすめの機種をご紹介していきます!

聞き馴染みのあるブランドばかりですが実力は折り紙つき。

カメラに迷ったらまずはこのブランドの機種をチェックしてみて下さい。

7-1 Canon(キヤノン)

出典:http://logo-sozai.com/

「キャノン」と発音しますが、正式には「キヤノン」と書きます。

1933年に日本ではじめてのカメラ「カンノン」を試作してから長年ファンを獲得し続けているブランド。

映像機器としてプロ、業務用にカメラを作り続け、今ではデジタル一眼カメラ業界No.1のシェアを持ちます。

写真だけではなく、映画やテレビの機材として使われており、人物をより魅力的に映す技術に長けています。

7-1-1 Canonのカメラの特徴

映像機器メーカーとして創業していることもあり、多くの人が魅力を感じる肌などの色合いや表現を得意としています。

また、オートフォーカスが早く、「撮り時」を逃さないのも強み。

「EOS Kiss」シリーズの大ヒットから、キヤノンの一眼レフはシェア1位が続いており、カメラの代表的ブランドにまで進化しました。

また、入門クラスのカメラがとても充実しており、初期投資を抑えたい方、一眼がほしいけど大きなボディに抵抗がある方、本格的な撮影感を味わいたい方などのニーズに細かく応えてくれるラインナップが魅力的。

加えてキヤノンの入門機種はボタンやスイッチの数が少なく、それぞれの役割も明確にあるために一眼レフ独特のハードルを低くしている点も魅力的です。

7-1-2 オススメのCanonのカメラ

7-1-2-1 【EOS 8000D】

出典:kakaku.k-img.com

Kiss X8iと性能は大きく変わりませんが、上級者用に搭載されている事の多いサブ電子ダイヤルや、上面表示パネルが搭載されており、入門編ながらもミドルクラスの武器を兼ね備えたちょっとリッチな機体。

操作性に関してはKiss X8iより上を行きます。

コマンドダイヤルを2つも装備しており、絞りやシャッター速度など、複数の設定を瞬時に切り替えられる操作性が魅力的。

キヤノンの入門機として特におすすめです!

7-1-2-2 【EOS Kiss X8i】

出典:kakaku.k-img.com

人気シリーズの最新モデル。

以前のモデルに比べセンサーや映像エンジンが高性能化しています。

簡単撮影ゾーンが搭載されており、どんな方でもキレイな写真を撮ることができます。

7-1-2-3 【EOS Kiss X7】

出典:kakaku.k-img.com

暗いシーンでもノイズや被写体ブレの少ないモデル。

一眼レフの常識を覆すほどの軽量化でミラーレス並みのコンパクトさを獲得しています。

好評だったX7iの液晶モニタを固定式にしているのも特徴の一つ。

画質、操作性ともに良好な、気軽に持ち運べるオールラウンダーです。

7-2 Nikon(ニコン)

出典:http://logo-sozai.com/

1946年からカメラを作り続けるカメラメーカーの老舗。

キヤノンと同じくプロ用、業務用のカメラを作り、二大カメラメーカーとしてカメラ業界で大きなシェアを占めています。

ニコンのネーミングの由来は、日本光学工業(NIPPON KOGAKU)のNIKO(ニッコー)を元につけられたそうです。

元々は、軍用光学兵器メーカーということもあり、機械の完成度が高く、とても丈夫です。

「修理ではニコンのカメラはほとんど見かけない」と言われることも。

またその丈夫さから、なんとNASAの公式カメラとしても使われています。

7-2-1 Nikonのカメラの特徴

元々軍事メーカーだけあり、機械としての完成度が高く丈夫なのがなんといっても強み。

丈夫なだけではなく、ありのままの色を忠実に再現する自然な色合いにも定評があります。

景色をくっきりと、髪は一本一本まで精細に写すほどの表現力も兼ね備えています。

注目モデルとしてはD5500とD7200。

特にD5500は39点の測距点を持つオートフォーカスを中心に、カメラとしての基本パフォーマンスが頭一つ抜けています。

初めての一眼レフだけど性能にこだわりたいという方にはぴったり。

ニコンの写真はこれまで現実に忠実な色表現、悪くいえば地味な色だったJPEGの絵作りが修正され、発色が良くなりました。

7-2-2 オススメのNikonのカメラ

7-2-2-1 【D7200】

出典:kakaku.k-img.com

動体撮影が得意で、価格と性能のバランスに優れています。

野鳥や戦闘機などの動体撮影向きのASP-C一眼レフとして一線で活躍していたD7100の後継機。

毎秒6コマで100枚連写できるバッファ容量や、協力な51点のAFで動体撮影をスムーズにサポート。

特にニコン独自の1,3倍クロップで望遠撮影時の焦点距離を伸ばせるのも大きな強み。

Wi-Fiまで内臓しています。

7-2-2-2 【D5500】

出典:kakaku.k-img.com

初級者でも十分一眼レフを楽しめる機体。

カーボン繊維を採用した新素材で実現したものコック構造で、バリアングル液晶搭載機では最軽量を実現。

39点の測拠点も備えており、入門機のレベルを超えた優秀な機体です。

7-2-2-3 【D500】

出典:kakaku.k-img.com

上級者にオススメの一眼レフ。

ASP-Cの最上位機として位置付けられており、フラッグシップ「D5」 のAFセンサーを流用した強力なAFが強みです。

非の打ち所のない機体です。

7-2-2-4 【Nikon1 V3】

出典:kakaku.k-img.com

CXフォーマットの最上位機種。

メカニカルシャッターを備え、2つのコマンドダイヤルで操作性も抜群。

チルト式タッチ液晶やWi-Fiも完備しているなど機能面もしっかり充実。

外付けのファインダーなど、アクセサリーが豊富なところも嬉しいポイントです。

7-3 Sonny(ソニー)

出典:http://logo-sozai.com/

デジタル機器で世界最大手の企業であるソニー。

ウォークマンやVAIOを生み出し、「技術のソニー」と呼ばれています。

1985年に世界初オートフォーカス技術でカメラ業界に衝撃を与えたα(アルファ)ブランドのカメラがソニーのカメラの代表格。

α自体は、ミノルタ→コニカミノルタ→ソニーと長年技術が受け継がれてきています。

また、映画やテレビなどの映像撮影機材では業界No.1のシェアを持ち、確かな技術力が強みです。

ソニーは、カメラだけではなくスマートフォン、テレビ、パソコン、音楽プレーヤー、ゲーム機などデジタル機器に革新的な技術をもっており、カメラにも様々な業界の優れた技術が応用され、デジタル機器として最新の技術をリードしているカメラが揃います。

7-3-1 SONYのカメラの特徴

世界最小、最軽量、世界最速など高い技術力の高い技術力を誇るソニーのカメラ。

品質の高さで知られるドイツの「カール・ツァイス」レンズを搭載可能にしている点もカメラにこだわる方には嬉しいポイント。

ソニーのカメラは大きく分けると従来の一眼レフカメラの機構を引き継いだαマウントと、ミラーレスのEマウントの2種類に分けられます。

ソニーはミラーレスに注力しているため一眼としての発展性は他のブランドほど早くはありません。

ですがフルサイズミラーレス「α7」では一気にフルサイズカメラを身近なモデルにし、「α6000シリーズ」で高速な連射速度、425点もの像面位相差AFセンサーで動きの早い被写体に対応するなどの実力あるカメラを生み出しています。

7-3-2 オススメのSONYのカメラ

7-3-2-1 【α77Ⅱ】

出典:kakaku.k-img.com

トランスルーセントミラー搭載によるAF機能が最大のウリ。

一眼レフを超える77点の位相差AFと、1秒で12枚のAF追従機能を搭載している怪物級のスペックにも関わらず、比較的リーズナブル。

上級者でなくても存分にカメラを楽しめる機体です。

7-3-2-2 【α6000シリーズ】

出典:kakaku.k-img.com

強力なAF、EVF、優れた操作性を凝縮した超優秀ミラーレスカメラ。

そのコンパクトなボディからは想像しにくい179点の像位相差AF、11コマのAF追従連写機能が魅力的です。

可動式モニタ、EVF、ストロボ、スマホ連携も搭載しておりとにかく器用なカメラ。

なのにコストパフォーマンスも抜群。

大きな欠点を見つけることが難しい機体です。

7-3-2-3 【α7Ⅱ】

出典:kakaku.k-img.com

この機体は約2430画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載しており、フルサイズでは世界初となる5軸手ブレ修正機能を備えています。

全てのレンズで手ブレ補正が利用でき、角度ブレはもちろん、シフトブレや回転ブレにも対応できる優れもの。

αシリーズの中核機になる存在です。

従来のモデルとの大きな違いはグリップが大型になり持ちやすくなったこと。

ボタンやスイッチなどの操作性もしっかりと改善されています。

7-4 Olympus(オリンパス)

出典:http://logo-sozai.com/

オリンパスはミラーレス一眼でカメラ業界No.1のシェアを持つメーカーです。

ライカ、パナソニックと一緒に画像センサーの規格「フォーサーズ」を開発し、初心者でも手の届きやすいコンパクトで中価格帯のカメラを生産している点が特徴です。

豊富なカメラのバリエーションと、中性的なデザインで女性のユーザーが多いです。

7-4-1 OLYMPUSのカメラの特徴

オリンパスとパナソニックは共通のマウントである「マイクロフォーサーズ」を推進しているため、小さいサイズが魅力的。

オリンパスのカメラのコンパクトさに魅力を感じている時はパナソニックも同時に検討するのをオススメします。

人気モデルの「PEN」のサイズはマイクロフォーサーズのカメラにしては少し大きく感じますが手に馴染みやすいのが特徴。

オリンパスのカメラはセンサーがフォーサーズ規格で小さいために高感度ではノイズが増えてしまうというデメリットも…

そこで出てくるのがオリンパスのミラーレス最大の特徴である手ブレ補正。

なんと全機種がボディ内に手ブレ補正を搭載しており、そして多くの機種が「5軸手ブレ補正」を実装しているんです。

夜景や料理などの動かない被写体なら手ブレ補正を信用してシャッター速度を落とすことでISO感度の上昇を抑えて画質を維持することが可能。

今後も高級な望遠レンズを中心にレンズ内手ブレ補正の採用を増やす方針を掲げており、レンズ内手ブレ補正とボディ内手ブレ補正を併用した「シンクロ手ブレ補正」を可能にします。

加えて、花火や星空写真が撮りやすい点、多彩なアートフィルターを実装しているのもポイント。

7-4-2 オススメのOLYMPUSのカメラ

7-4-2-1 【E-M1】

出典:kakaku.k-img.com

同ブランド唯一の像面位相差AFを搭載したモデルで、ミラーレスで写真を撮るなら是非オススメしたい一台。

大きめのボディですが決して扱いにくくなく、操作性が高いのも特徴です。

どんなシーンにもしっかり対応できる、ミラーレス随一のオールラウンダーです。

7-4-2-2 【E-M5】

出典:kakaku.k-img.com

5軸手ブレ補正+4000万画素の画像を撮影するハイレゾショットを実現したモデル。

最先端技術とオールドテイストのコラボレーションを果たした一台と言えます。

動画の手ブレ補正も実装しています。

また、シャッターボタンの近くにファンクションキーが4つ搭載されており、26種類の機能がスムーズに選択できるのもポイント。

7-4-2-3 【M-P5】

出典:kakaku.k-img.com

クラシカルなデザインですが、ポテンシャル抜群の安定感あるカメラ。

ミラーレス機トップクラスのデザイン性を誇り、かつ5軸手ブレ補正と充実した操作性が楽しめます。

Wi-Fi機能も搭載しており、素早くスマホに転送できる点も評価できます。

7-5 PENTAX(ペンタックス)&RICOH(リコー)

出典:http://logo-sozai.com/

昔からカメラとして人気の高いペンタックスは、現在は社名ではなくブランド名となり、リコーイメージング株式会社から展開されているカメラです。

ペンタックスは1952年に日本初の一眼レフカメラを開発したメーカーでした。

一眼レフのシェアでは、キヤノン、ニコンに続く、一眼レフ業界No.3のブランドとなっています。

フルサイズを超える一眼レフカメラや、100通り以上のカラーバリエーション、世界最小の小型ミラーレス一眼など個性的で特徴的なカメラを生産しているメーカーとして知られます。

特にAPS-C用レンズの種類が豊富なことでも知られます。

さらに、水滴や砂ぼこりにも強い防塵・防滴構造に力をいれています。

7-5-1 PENTAXのカメラの特徴

世界最小の小型ミラーレス一眼、100通り以上のカラーバリエーション、24種類以上のAPS-C用レンズなど、ハード、ソフトともに選ぶ楽しみが尽きないカメラです。

なんといってもペンタックスの名前の由来でもあるペンタプリズムの視野率100パーセントのファインダーを全機種に実装している点が魅力的。

また、光学ファインダーと並ぶペンタックスの象徴が「SR」という手ブレ補正。

さらに手ブレ補正と外部GPSを組み合わせ、天体の動きに合わせてセンサーを動かし長時間露光しても星が流れずに撮影できる「アストロトレーサー」までもを開発。

このほかにも他社がなかなか真似できない技術を世に送り出し続けています。

また、価格が比較的リーズナブルであること、防塵防滴のレンズが豊富なこともありアウトドア派からも指示を集めています。

2016年に念願のフルサイズ一眼レフもラインナップに加わりました。

7-5-2 オススメのPENTAXのカメラ

7-5-2-1 【K-S2】

出典:kakaku.k-img.com

100箇所に防塵防滴のシーリングを施したアウトドア系カメラ。

視野率100%の光学ファインダーと、ペンタックス初のバリアングル液晶モニタを搭載しており、フレーミングのしやすさは抜群で、AFの速度も高速です。

アウトドアシーンでガンガン使いたいカメラです。

7-5-2-2 【K-3Ⅱ】

出典:kakaku.k-img.com

ペンタックスが誇るKシリーズの最高峰モデル、K-3の後継機。

もちろん防塵防滴です。

構図の微調整や自動水平補正もできる撮像素子シフト方式手ブレ補正機構を搭載しています。

7-5-2-3 【Q-S1】

出典:kakaku.k-img.com

Qマウントの最も小さなミラーレス。

クラシックな外見がおしゃれです。

リーズナブルだからといって機能がそぎ落とされたわけではなく、画角がフルサイズ換算でやく4.6倍になるという特性を活かし、マウントアダプターを併用して超望性撮影に使用できるという尖った個性があります。

カラーバリエーションは40種類もあるので迷ってしまいます。

7-6 Panasonic(パナソニック)

出典:http://logo-sozai.com/

パナソニックは2008年に世界初のミラーレス一眼を販売したメーカーです。

ミラーレス一眼では、オリンパス、ソニーに続き、No.3のシェアを誇ります。

カメラ本格参入は2001年と年数は浅いですが、松下電器の長年培った確かに技術力と、初心者でも使いやすいカメラを生産しています。

品質の高さから現在もファンが多いドイツカメラメーカーの「ライカ」とレンズ生産で提携するなど、高品質なレンズが魅力です。

7-6-1 Panasonicのカメラの特徴

ミラーレス一眼に特化し、ミラーレス一眼の豊富なバリエーションを展開するパナソニックのカメラ。

ライカと提携して開発した高品質なレンズは、初心者から上級者まで楽しめます。

パナソニックのカメラといえば、動画。

ビデオカメラのノウハウが活かされており、動画の品質は一つ頭を抜いています。

さらに「GM」「GF」以外の機種では4K撮影が可能です。

オリンパス同様マイクロフォーサーズ規格を採用しているパナソニックのミラーレス一眼ですが手ブレ補正機能はやや劣る印象。

レンズキットにはライカの厳しい基準をクリアして制作されたレンズがおすすめ。

動画の質を中心に多彩な機能が搭載されているため、これからカメラを始めたい人から上級者まで幅広く楽しめるブランドです。

7-6-2 オススメのPanasonicのカメラ

7-6-2-1 【LUMIX G7】

出典:kakaku.k-img.com

バリアリングル液晶搭載のGシリーズ。

空間認識AFで、AF追従秒間6コマの連写を実現。

4K撮影、4K動画にも対応可能です。

静止画はもちろん、動画にもしっかり対応できるパナソニックらしいカメラです。

7-6-2-2 【LUMIX GH4】

出典:kakaku.k-img.com

4K動画の先駆者であるGH4は、映像周りに関してはプロ仕様のハイエンドカメラ。

一眼で初めて4K動画撮影を実現したモデルでもあります。

しかも4K動画から約800万画素の静止画の切り出しが可能。

静止画もあらゆる場面に対応できる性能を兼ね備えており、防塵防滴機能まで実装してしまった驚異のモデル。

上級者向けですが、使いこなせば強いモデルです。

7-6-2-3 【LUMIX GX8】

出典:kakaku.k-img.com

マイクロフォーサーズの壁とも言われた2000万画素を超えた高画質カメラ。

多くの一眼レフと同じレベルにまで達したミラーレスカメラです。

手ブレ補正も搭載し、発色も向上。

視認性の高い露出補正ダイヤルも使いやすく、直感的な操作にも長けています。

7-7 FUJIFILM(富士フィルム)

出典:http://logo-sozai.com/

日本の代表的なフィルムメーカーである富士フィルム。

社名の方にフィルムの生産を主に行ってきたか会社です。

カメラも昔から生産していますが、フィルムからデジタルの時代に代わり、2011年から会社としてミラーレスに特に力を入れてきました。

フィルムメーカーとして長年培ってきた色彩表現の知見を活かして、色の表現に強いカメラを生み出しています。

カメラのフォルムが特徴的で、クラシックカメラを連想させるボディが懐かしさも漂わせ、急速にシェアを拡大しつつあります。

7-7-1 FUJIFILMのカメラの特徴

フィルムメーカーとして長年培ってきた色彩表現、クラッシックカメラを連想させるような古風で機能的なデザイン、さらにミラーレス一眼に注力した豊富なラインナップと小型軽量ボディが富士フィルムの特徴。

特筆すべきは富士フィルムのXシリーズ。

古き良きカメラの魅力を引き継いでおり、入門機の「X-A3」を除いてモードダイアルがありません。

そのため他のカメラとは使い勝手がかなり異なるため、最初は戸惑うかもしれません。

そしてXシリーズのもう一つの大きな特徴は、銀塩フィルムを再現するフィルムシミレーシンによる色合い。

デジタル写真と違い微調整が難しい銀塩写真で長年培われてきた色のノウハウを活かし、すべてのカメラに「フィルムシミレーション機能」を搭載。

「ベルビア」「プロビア」「アクロス」といった名作銀塩フィルムの色やトーンを再現できます。

画質や操作性には優れていますが、手ブレ補正付きのレンズが少ない、小型化をあまり追求していないためにミレーレスとしては少し使い勝手に課題を残します。

7-7-2 オススメのFUJIFILMのカメラ

7-7-2-1 【X-T2】

出典:kakaku.k-img.com

一眼レフに最も近いミラーレスカメラとまで言われた一台。

ミラーレスの弱点でもある動く被写体の取りやすさを徹底的に突き詰めています。

高速のAFはボートレースのような高速の被写体も十分撮影可能。

EVFはミラーレス最大級、かつ独特の遅延も少なく、光学ファインダーのような使用感です。

またAFを被写体の動きに合わせて細かくカスタマイズできるのはミラーレスではなかなか珍しい機能でもあります。

7-7-2-2 【X-A3】

出典:kakaku.k-img.com

Xシリーズの入門機。

カメラに詳しくなくてもオートモード主体で手軽に撮影が可能な一方、マニュアル操作にも配慮されたデザインも光ります。

手軽な入門機でありながら、カメラらしいこだわる楽しさも兼ね備えたモデルです。

7-7-2-3 【X-T10】

出典:kakaku.k-img.com

Xシリーズらしい雰囲気と操作性はそのままに、フルオート撮影もできる初心者でも扱いやすいカメラ。

上位機種のX-T2と比較すると、EVFの見やすさや連写速度、動く被写体の撮りやすさはさすがに劣ってしまいますが、十分に高いパフォーマンスを発揮してくれます。

また、ASP-Cセンサー搭載機種ではトップクラスの高感度画質です。

7-7-2-4 【X-Pro2】

出典:kakaku.k-img.com

光学ファインダーとEVFを切り替えられるのが最大の特徴。

一眼レフの光学ファインダーと異なり、この機種のファインダーは写真に映る範囲外も映ります。

そのために一瞬をものにすることに優れています。

AFのスピードも大きく改善され、シャッターチャンスを確実に捉えたい方にオススメです。

7-8 SIGMA(シグマ)

出典:http://logo-sozai.com/

1968年に誕生したブランド。

創業者の写真機へのこだわりは強く、特にレンズのラインナップで知られています。

1971年にドイツに、93年位はフランス、2000年にはUKに拠点を構えるなど、拡大していっています。

独自性の高いモデルと、レンズの充実さでカメラファンの心を掴んでいるちょっとコアなブランドです。

7-8-1 CIGMAのカメラの特徴

2002年、他社とは全く異なる垂直色分離式のFoveonセンサーを実装したSD9をリリース。

かなり早期にデジタルカメラをリリースしたブランドということになります。

同ブランドのミラーレス一眼は40万本以上もの交換レンズが用意されているほどの充実ぶり。

Foveonセンサーをエースに、次々に魅力的なラインを提案しています。

7-8-2 おすすめのCIGMAのカメラ

7-8-2-1 【sd Quattro】

出典:GetNavi

センサーに大きな特徴がある同ブランドを代表する機体は画素数を超えた異次元の画像が撮影できます。

カラーフィルターを持つ他社のセンサーとは異なり、3層で全ての色を取り込むことができるので演算による補正が必要なく、偽色の発色が起こりません。

さらにローパスフィルターも不要、解像度の低下も起こらず、糸目で色彩豊かでシャープな写真が撮れます。

8 ちょっとマニアック?な海外のカメラブランド

ここからは海外の有名なカメラブランドからあまり聞き馴染みのないものまで、ご紹介していきます!

日本のカメラブランドとは大きくデザインが異なるので、ぜひ一度手に取って見てみて下さい。

8-1 Leica(ライカ)

出典:FUJIYAMA

出典:kakaku.k-img.com

レトロカメラ、ビンテージカメラとしての人気が極めて高く、プロやコレクターの間で人気が高いライカ。

その前身は、1849年にドイツで設立された顕微鏡メーカーのオプティシェス・インスティトゥート。

その後なんどか経営者を交代し、1925年に小型カメラメーカーとして、市販一号機ライカI(A)を生産、販売するようになりました。

当時のライカが画期的だったのは、高い性能のカメラのみならず、引き伸ばし機や各種交換レンズも同時に開発して撮影可能な領域を大きく広げたこと。

ライカが製造していたのは、主として「ライカM3」を頂点とするレンジファインダーカメラでしたが、1950年代以降、世界の潮流は一眼レフカメラに動いていきました。

その流れに乗り遅れたライカは次第に経営が傾き、日本のミノルタと技術提携して「ライカCL」「ライカフレックスSL2」「ライカR3」などを発表していきますが経営を回復するには至らず、複数の資本が入れ替わり立ち替わり入ることになります。

この混乱期に工場から試作機などが流出し、競売にかけられたために多くのコレクターの注目を集めるという皮肉な結果を招いています。

現在は、カメラ部門のライカカメラ、顕微鏡部門のライカマイクロシステムズ(ライカの商標、ロゴの所有権保有)、測量機器部門のライカジオシステムズの3つに分かれて活動しています。

8-2 Rollei(ローライ)

出典:www.rollei.

出典:kakaku.k-img.com

1920年に創業したブランドです。

1929年に世界初の二眼レフカメラ「ローライフレックスオリジナル」を発売して世界を席巻したドイツのローライ。

長く高級二眼レフのメーカーとして独自の存在感を誇ってきましたが、1967年に画期的な「ローライ35」を発売し、今度はコンパクトカメラブームを巻き起こすなど、常にシーンに影響を与え続けています。

1981年に一度倒産してしまいますが、翌82年にすぐに再生、現在でもデジタルコンパクトカメラやデジタル一眼レフなど多種多様な製品を世に送り出しています。

ローライには固定ファンが多く、中古市場でも二眼レフを中心にしたフィルム式のカメラは常に一定の人気を誇り、高額で取引されています。

8-3 Carl Zeiss(カール ツァイス)

出典:www.zeiss.co.jp

出典:kakaku.k-img.com

写真を始めてしばらくすると、嫌でも耳にするブランドであるツァイス。

特にレンズに力を入れているドイツを代表する2大ブランドです。

カール・フリードリッヒ・ツァイス(1816~1888)氏により1846年創業、ドイツに拠点を持つ光学メーカーの老舗です。

1926年にイカ社、エルネマン社、ゲルツ社、コンテッサ・ネッテル社を吸収してツァイス・イコン社を設立。

1932年高級レンジファインダーシステムカメラContaxを発売し、一世を風靡します。

1945年東西ドイツの分断にともない、カールツァイスイエナ(東ドイツ)とカールツァイスオーバーコッヘン(西ドイツ)に分離されています。

一般的にカメラ用撮影レンズメーカーとして有名で、受注製造の他、日本ではライセンス生産による技術提携先として馴染み深いブランドです。

光学製品の取り扱いは多岐に渡っています。

8-4 Voigtlander(フォクトレンダー )

出典:twurue’s diary

出典:kakaku.k-img.com

フォクトレンダーはオーストリアのウィーンに設立され、後にドイツに移転したブランド。

なんとカメラが発明される以前の、18 世紀から活躍していた光学機器メーカーです。

フォクトレンダーは1756 年に、当時の神聖ローマ帝国の中心地・ウィーンで事業を開始。

指物の技術を持っていた創業者ヨハン・クリストフ・フォクトレンダーは、鉱山採鉱用のコンパスなどさまざまな製品を作っていたようです。

1839年に世界最初のカメラがフランスで発売されると、その翌年には独自のカメラを完成させ、1841年からは自社ブランドでカメラ発売を開始しています。

その後もカメラと写真用レンズの開発を続け、世界中の人々に長く親しまれてきており、写真の歴史とともに歩んできた、まさしく世界で最古のカメラメーカーのひとつといえます。

時代が進み経営も大きく変化します。

フォクトレンダーの株式を所有していたシェリングは、戦後のドイツ分断の中で経営が不安定となっていたようで、1956 年、カール・ツァイス財団にその株式を譲渡、その後両者の合併へと発展し、1969 年にフォクトレンダーはツァイス・イコンに吸収合併されました。

ところがこの合併が実らず、合併の翌々年にツァイス・イコンはカメラ事業からの撤退を発表しました。

これにともない、フォクトレンダーの商標や生産設備などはフランケ&ハイデッケ(ローライ)にそっくり譲渡されることになり、1974 年からはローライによる新しいフォクトレンダーブランドのカメラが発売されることに。

一眼レフのVSL シリーズや、VF101、VF135などのカメラはこの時代に作られたものです。

このローライも、1981 年にはいったん倒産し、再建の道を歩みます。

その際にフォクトレンダーの経営は、ドイツの流通業者のプルスフォトに移りました。

その後、プルスフォトによって数々のフォクトレンダー・ブランド製品が販売されながら、現在に至っています。

8-5 Phase One(フェーズワン)

出典:image studio

出典:Phase One Japan

プロのフォトグラファーや、産業用アプリケーション用のミディアムフォーマットデジタル写真システム、イメージ・ソリューションを提供する世界をリードするプロバイダーとして知られるブランド。

創業は1993年で、ドラムスキャナの製造に関わってきたスタッフによってデンマークでスタート。

当初はスキャニングタイプのハイエンドデジタルカメラバックの開発が中心で、1996年にはSCSIで接続する「StudioKit」(900万画素)や「PhotoPhase」(3,600万画素) などをリリースしています。

特にフェーズワンの名を世界中に轟かせたのは、1998年にリリースした600万画素のシングルショット対応デジタルカメラバック「LightPhase」。

フィルムと競合できるほどのクオリティを瞬時に撮影できることで世界中で話題となりました。

他社が追従できないスペックで業界をリードし続けているブランドです。

8-6 HASSELBLAD(ハッセルブラッド)

出典:store.shopping.yahoo.co.jp

出典:adsark.com

世界で初めて携帯に便利なレンズ交換型6×6cm判一眼レフカメラを発表したハッセルブラッド社はスウェーデンのカメラメーカーです。

1841年貿易会社としてスタートした後、第二次世界大戦中に軍用カメラの製造に着手、1948年にアメリカ市場で「1600F型」の大量生産を開始、これがにんきとなり最高級6×6cm判カメラの世界的地位を獲得しています。

同社を代表するカメラシリーズは、前記の「ハッセルブラッド1600F/1000Fシリーズ」と「ハッセルブラッドVシステム」。

いずれも6×6cm判一眼レフカメラですがレンズマウントは異なります。

またシャッターの方式も違い、「1600F/1000Fシリーズ」ではフォーカルプレーンシャッター、「Vシステム」ではレンズシャッターを採用しています。

「Vシステム」で有名なのは1965年に発売された500ELシリーズで、これを改造したマシンがアポロ11号に使用され、人類初の月面着陸を記録したことで有名です。

8-7 Polaroid(ポラロイド)

出典:Press

出典:kakaku.k-img.com

カメラ本体がフィルムを現像して撮影直後にプリントされるインスタントカメラで有名なポラロイド社は、1937年創立されました。

「ポラロイド」あるいは「ポラ」は、同社の名称のみならずインスタントカメラの総称としても用いられているほど広く知られています。

この仕組みは、実は拡散転写法と呼ばれ、同社の創設者エドウィン・ハーバード・ランドが1947年に発表したもの。

ヒット商品としては「ポラロイド・ランド・カメラ」「オートマチック100型」「ポラロイド・スゥインガー・カメラ」「SX-70」などがあります。

しかし、デジタルカメラへの移行に失敗し、2001年に経営破綻。

その後は様々な企業から買収され、現在はSummit Grobal Groupにより、ポラロイドブランドのカメラ関連製品(デジタル版インスタントカメラやポラロイドブランドのデジタルカメラなど)の製造や販売が行われています。

また生産中止となったフィルム形式もオランダの有志により復活し、2010年から生産が再開されています。

8-8 Lomo(ロモ)

出典:kakaku.k-img.com

今はもう生産を終了しているロシアの光学機器メーカー、レニングラード光学器械合同で製作された「LC-A」などのトイカメラを製造していたブランドとして知られます。

現代のカメラブームの一端を担ったトイカメラブームで名前を知っている人も多いブランドです。

設立は1914年、映画用カメラや光学ガラスの製造を行い、やがてスティル・カメラの生産も始めるようになりました。

第二次世界大戦後の復興期、ドイツの光学技術と生産設備を接収して利用、産業や医療用の光学機器の生産と平行して大衆向けカメラを生産し、二眼レフの「KOMSOMOLETS」や、一連の「スメナ」シリーズを発売しています。

しかし同社の主力は、あくまで天体望遠鏡、顕微鏡、電子顕微鏡。

そのために現在ではカメラ生産からは撤退し、宇宙開発、軍事、民生の各部門でロシア有数の光学メーカーとして活動を続けています。

8-9 Ducati(デュカティ)

出典:blog.goo.ne.jp

出典:kakaku.k-img.com

こちらも生産を終了したブランド。

ドゥカティは、イタリアのボローニャを拠点とする有名なオートバイメーカーですが、実は1946年から1952年までのわずか6年間だけカメラを製造していました。

オートバイのメーカーとしては「ドゥカティ」ですが、カメラのメーカーとしては一般的に「デュカティ」と表記されます。

主な商品は1946年発売の「ソーニョ」。

イタリア語で「夢」の意味で、ファインダーと別に連動距離計を装備し「イタリアンライカ」「ミニチュアライカ」とも呼ばれました。

いわゆるシステムカメラでありコピースタンド、引伸機、三脚等も存在しますがこれらはカメラ以上の珍品としてマニアの間で人気を博しています。

普及版カメラ「シンプレックス」は、デザインはソーニョと似ていますが、こちらは距離計を装備していません。

また、レンズ交換ができずピント微調整レバーもないほど。

いずれも販売期間が短く、数も少ないため、変わったアイテムを求めているカメラマニアを中心に、レトロカメラとして注目を集めています。

8-10 Alpa(アルパ)

出典:www.kktpc.co.jp

スイスのピニオン社が発信したブランド。

日本にはアメリカの代理店カールハイツ経由で少数入荷していましたが、その後代理店を交代し、1970年代前半頃にリーベルマン・ウェルシュリーが日本の正規代理店となりました。

1944年から始まって1989年までの間に生産された台数が全部で4万2000台ほど。

そのため価格も高騰。

1976年のカタログによるとアルパ11elにマクロスイター50mmF1.9、革ケースつきでなんと45万円と極めて高価であり、販売台数は極少数に留まっています。

1983年頃から生産を縮小し徐々に受注生産に切り替えました。

ピニオンの出荷記録は1989年で終了していますが、その後も残ったパーツでアルパ11siの受注生産は1990年前半頃まで続いていたと言われています。

その後ピニオンは本業であった精密歯車と精密部品の製造に戻理ましたが、1996年カパウル&ヴェバーが商標を買って中判カメラを製造、2007年3月22日よりマミヤ・デジタル・イメージングが日本販売代理店となって復活を果たしています。

9 覚えておきたいデジタル一眼カメラの各部の名称

何かと専門用語が多いカメラの世界。

専門的な構造だけならまだしも、よく使う部分も聞き馴染みのない名前で呼ばれたりします。

ここからはカメラのボディで使われる基本的な用語を解説していきます。

モデルは「CANON EOS 50D」ですが、カメラによってボタンの場所が異なるので、都度確認して見てください。

出典:http://camera-business.com/

9-1 シャッター

この部分を押してシャッターを切ることで、イメージセンサーに光を当てて写真を撮影します。

9-2 フラッシュ

内蔵しているフラッシュです。

内蔵ストロボとも呼ばれることもあります。

9-3 ストロボボタン

このボタンを押すと、内蔵されているフラッシュが上に飛び出てきます。

このフラッシュが飛び出てくることをポップアップといいます。

9-4 グリップ

カメラを握る部分です。

9-5 マウント

ボディとレンズの接する部分のことを指します。

9-6 レンズロック解除ボタン

レンズを外す際、このボタンを押しながら回すことでレンズロックを解除して取り外すことができるようになります。

出典:http://camera-business.com/

9-7 ファインダー

目で構図を決めたりピントを合わせたりするのに使用する覗き窓のことです。

ミラーレスの場合は表に画面がついていることがほとんどなので、電子ビューファインダーが適用されます。

9-8 アイカップ

ファインダーの周辺部に装着してあるゴムのカバーのことを指します。

9-9 液晶モニター

撮影、メニュー設定などに用いる液晶モニターです。

9-10 ダイアル

設定変更など操作時に用いるダイアルです。

9-11 電源ボタン

その名の通り電源ON、OFFの切り替えボタンです。

10 カメラでよく使われる専門用語一覧

カメラの説明を見たとき「この単語の意味なんだろう…?」「この解説、何言ってるんだろう…?」となることはありませんか?

カメラは特に専門用語の多い分野でもあります。

ここではまず知っておきたい基本的な専門用語を解説していきます。

カメラを選ぶ際、意味がわからない時は見返してみて下さいね!

カメラ専門用語:あ行

【オートフォーカス(AF)】

オートフォーカスとは自動(オート)でピント(フォーカス)を合わせてくれる仕組みのことを指します。

【円形絞り(えんけいしぼり)】

円形絞りとは絞りの中心にある光量を調節する穴が、円形の形をした絞りのことです。

【雲台】

雲台とはカメラと三脚の架台本体の間に入れ、カメラを自由な方向にむけて固定するための器具のことです。

カメラ専門用語:か行

【カーボン三脚】

カーボン三脚とはその名の通りカーボンファイバーで出来た三脚のこと。

非常に軽く持ち運びに便利で、かつ屈曲剛性や振動吸収性に富み強度も高い三脚です。

【広角レンズ】

広角レンズとはより広い範囲を写すことができる画角の大きいレンズのことです。

一般的には35mmよりも短い焦点距離のレンズのことを指します。

【感度】

感度とは光を感じ取る度合い(敏感さ)のことで、ISOという値で表示されます。

【画像処理エンジン】

レンズから入り撮像素子に当たった光を写真に変換する部分のことを指します。

【画素】

光を捉えてデジタルの写真に変換する撮像素子を構成する小さな部品(=素子)のことを指します。

【画角】

対象のレンズが写せる範囲のこと(角度)のことを指します。

【開放F値】

開放F値とは対象のレンズの絞り羽根を最大まで開ききった状態の明るさのことです。

【開放】

開放とはレンズの絞り羽根を最大まで開き、最も光を取り込めるようにすることです。

このとき、F値は最小値を示します。

カメラ専門用語:さ行

【35mm判換算(さんじゅうごみりばんかんざん)】

35mm判換算とは、ある撮像素子で撮影をした際に、各レンズの焦点距離が35mm判のフィルムカメラで撮影したときの焦点距離のどれぐらいの値になるのかを計算することを表します。

【3ウェイ雲台】

3ウェイ雲台とはその名の通り水平方向、垂直方向、傾きの3方向をそれぞれ独立して操作できる雲台のことです。

【シャッタースピード】

シャッタースピードとはシャッターを開いている時間のことです。

【シャッタースピード優先AE】

シャッタースピード優先AEとはシャッタースピードの値を自分で決めて、絞りの値(レンズを通過する光の量)をカメラに任せて自動調整する撮影方法のことです。

【ジンバル雲台】

ジンバル雲台とはカメラの固定部を回転軸より下にすることで、カメラの重心と雲台の回転軸を一致させ、大きなカメラでも小さな力でスムーズに動かすことが出来るようにした雲台のことを指します。

【スタビライザー】

スタビライザーとは余分な動きを抑制して安定させる装置のことです。

カメラにおいては、手振れを軽減するために使用されています。

【ズーム】

ズームとは写真の画角を調節する機能のことです。

【ズーム倍率】

ズーム倍率とはズーム機能を持ったレンズにおいて、最も望遠側の焦点距離(最大値)を最も広角側の焦点距離(最小値)で割った値のことを指します。

【三脚】

三脚とは3本の脚を持つ台のことです。

【収差(しゅうさ)】

収差とは、レンズによって像ができるときに色づきやボケ、ゆがみが生じることです。

【撮像素子(さつぞうそし)】

撮像素子とはカメラに入ってくる「光」という画像情報をデジタル信号に変換する電子部品のことを指します。

【測光方式】

測光方式とは写真を撮る際の明るさを「その写真の中のどの部分で、どのような方法で測定するか」を決める方式のことです。

【測距点】

測距点とはオートフォーカスでピントを合わせるためのポイントのことを指します。

【焦点距離】

焦点距離とはレンズの中心から焦点までの距離のことです。

レンズの画角を把握するための値です。

【絞り】

絞りとはレンズを通る光の量をコントロールする機能です。

【絞り優先AE】

絞り優先AEとは絞りの値(レンズを通過する光の量)を自分で決めて、シャッタースピードの値をカメラに任せて自動調整する撮影方法のことです。

【総画素数】

総画素数とは対象の撮像素子にある全ての画素の数のことです。

【自由雲台】

自由雲台とは雲台の可動部がボール状の球体で出来ている雲台のことです。

カメラ専門用語:た行

【チルト可動式液晶モニター】

チルト可動式液晶モニターとは、角度を変えることのできる機構を持つ液晶モニターのことです。

【テレ】

テレとはテレスコープ(望遠鏡)の略から来ており、望遠レンズのことを指します。

ズームレンズでは望遠側のことを指すこともあります。

【ドライブモード】

ドライブモードとはカメラのシャッターのきり方の設定のことです。

【単焦点レンズ】

単焦点レンズとはズームができない、焦点距離が固定されたレンズです。

「単焦点=ピント(焦点)が固定」、すなわち「オートフォーカスができない」と誤解することがありますが、それは間違いです。

【大口径レンズ】

大口径レンズとはF値の小さい明るいレンズのことです。

一般的にはF値が2.8より小さいものを指しますが、明確な決まりはありません。

【手ブレ補正】

手ブレ補正とは写真を撮影する際のカメラに対する振動や揺れを打ち消し、結ばれる像にブレが生じないようにすることです。

手ブレ補正には「光学式」と「電子式」があり、前者にはレンズ方式とボディ内方式があります。

カメラ専門用語:は行

【バサルト三脚】

バサルト三脚とは火山の玄武岩(バサルトロック)から作られるバサルトファイバーで出来た三脚のことです。

【パノラマ雲台】

パノラマ雲台とは回転するパノラマ式ディスクによって360°のパン動作が自由に行える雲台のことです。

【パンハンドル】

パンハンドルとはその名の通り雲台についたパンをする際に使うための取っ手(ハンドル)のことです。

【パン棒】

パン棒とはその名の通り雲台についたパンをする際に使うための棒のこと。

【ヒストグラム】

ヒストグラムとは写真の明るさを、横軸を明るさ、縦軸をピクセルの数で分布化したグラフのことです。

このグラフを見ることで、写真の明るい部分や暗い部分の割合を知ることができます。

【ビデオ雲台】

ビデオ雲台とは厳密な定義はないのですが、特にパン棒があり油圧式によりゆっくりとスムーズな動きを実現する雲台のことを指して呼ぶことが多いです。

【ピクセル】

ピクセルとはデジタル写真を構成する最も小さな「色の付いた点」のことです。

「ドット」と混同されることがありますが、ピクセルは「色情報のある点」で、ドットは「ただの点」という違いがあります。

【ファインダー倍率】

ファインダー倍率とはファインダーを通して見た被写体が、肉眼で見たときに比べてどれぐらい大きく、または小さく見えるのかを表した比率のことです。

【ファインダー視野率】

ファインダー視野率とはファインダーから見える範囲と、実際に撮像素子に記録される範囲の比率のことです。

【フォーカス】

フォーカスとはピント(焦点)を指します。

【フォーサーズシステム】

フォーサーズシステムとはオリンパスが提唱するデジタル一眼レフカメラの企画のことです。

【ペンタプリズム】

ペンタプリズムとは一眼レフカメラのファインダー部分に使われている五角形(ペンタ)のプリズムのことです。

【ホワイトバランス】

色を調整し、白いものを白く撮影できるようにする機能のことです。

【ボールヘッド】

ボールヘッドとは自由雲台(ボール雲台)のことで、雲台の可動部がボール状の球体で出来ているためボールヘッドと呼ばれています。

【望遠レンズ】

望遠レンズとは望遠鏡のように、遠方を拡大して撮影できるレンズのことです。

厳密な基準はないが、焦点距離が70mm以上のレンズを指すことが多いです。

【標準レンズ】

標準レンズとは撮影画面(フィルムや撮像素子)の対角線の長さの焦点距離をもつレンズのことです。

標準レンズで撮った写真は、人が目で実際に見た範囲に近い写真になる傾向があります。

カメラ専門用語:ま行

【マイクロフォーサーズ】

マイクロフォーサーズとはオリンパスやパナソニックが採用しているフォーサーズから派生した規格のひとつで、よりコンパクトなカメラやレンズを実現するための規格です。

【マウント】

マウントとはレンズ交換式のカメラにおける、カメラとレンズを接続するための部分のことです。

【マニュアルフォーカス】

マニュアルフォーカスとはファインダーや液晶モニターを見ながら、手動で焦点(ピント)を調整することを指します。

【メガピクセル】

メガピクセルとはデジタル撮像素子の性能を伝えるときに使う用語。

対象のカメラに搭載された撮像素子が100万画素を超えるときに使います。

カメラ専門用語:や行

【有効画素数】

有効画素数とは対象の撮像素子にある画素の中で、写真を撮る際に実際に使う画素の数のことです。

カメラ専門用語:ら行

【レリーズタイムラグ】

レリーズタイムラグとはカメラのシャッターボタンを押してから露光開始までの時間のことです。

【レンズ群】

レンズ群とはカメラのレンズを構成するレンズにおいて、単体だろうと複数だろうと関係なく「一塊になっているもの」を指します。

カメラ専門用語:わ行

【ワイド】

ワイドとは広範囲を写すことができる広角のことです。

また、ズームレンズの広角側もワイドといいます。

カメラ専門用語:英文字

【AE(AEロック)】

AEとは自動露出のことです(Automatic Exposureの略)。

【AF(AFロック)】

AFとは自動焦点のことです(Automatic Focusingの略)。いわゆるオートフォーカスのことです。

【APS-Cサイズフォーマット】

APS-Cサイズフォーマットとはデジタルカメラの撮像素子(CCDやCMOS)の大きさの通称の規格です。

【Aモード】

Aモードとは「絞り優先AE」モードのことです(Aは「Aperture(絞り)」のこと)。

【CCD】

CCDとは撮像素子の規格の1つです(Chage Coupled Deviceの略)。

【CFカード】

CFカードとはコンパクトフラッシュ(Compact Flush)カードのことです。

【CMOS】

CMOSとは撮像素子の規格の1つです(Couplementary Metal Oxide Semiconductorの略)。

【ISO感度】

ISO感度とは国際標準化機構の定めた、光に対する敏感さ(感度)の値のことです。

【Pモード】

PモードとはプログラムAEモードのことで、PモードのPは「Program」に由来します。

【RAW(ロー)】

RAWとはデジタルカメラの写真データ形式の1つのことです。

【SDHCメモリーカード】

デジタルカメラで使われるメモリーカードの規格のひとつです。

【SDカード】

メモリーカードの規格のひとつです。

【Sモード】

Sモードとはシャッタースピード優先AEモードの略称で、SモードのSは「Speed」に由来します。

【WB】

WBとは「ホワイトバランス」の略称です。

【xDピクチャーカード】

主にオリンパスと富士フィルムのデジタルカメラで使われているメモリーカードです。

[koukoku3]まとめ

いかがでしたか?

かなり長く一眼カメラに関してご紹介してきました。

ライフスタイルによって一眼レフか、ミラーレスか迷うところではありますが、気に入ったカメラとじっくり向き合って、好きなカメラで写真を撮るのが一番良かったりもします。

ぜひカメラがある生活を楽しんでくださいね!

※この記事は2016年12月時点での情報を元に作成しています。

![Zoom[ズーム]“オシャレ”をもっと](http://fashion-basics.com/wp-content/uploads/2017/02/zoom1.png)